「プログラミングは難しそう」「アプリ開発したいけどエンジニアにはなりたくない」

このような悩みを解決してくれる考え方が、海外で注目トレンドとなっています。

「バイブコーディング」は、日本語でAIに作りたい内容やイメージを伝えるだけで開発が始められる新しいプログラミング手法です。

副業や起業に関心がある人にとって、時間やスキルの壁を越えてアイデアを形にできる手段として注目されています。

この記事では、そんなバイブコーディングの概要から始め方まで網羅的に解説します。

バイブコーディングとは?海外発の新たなITムーブメント

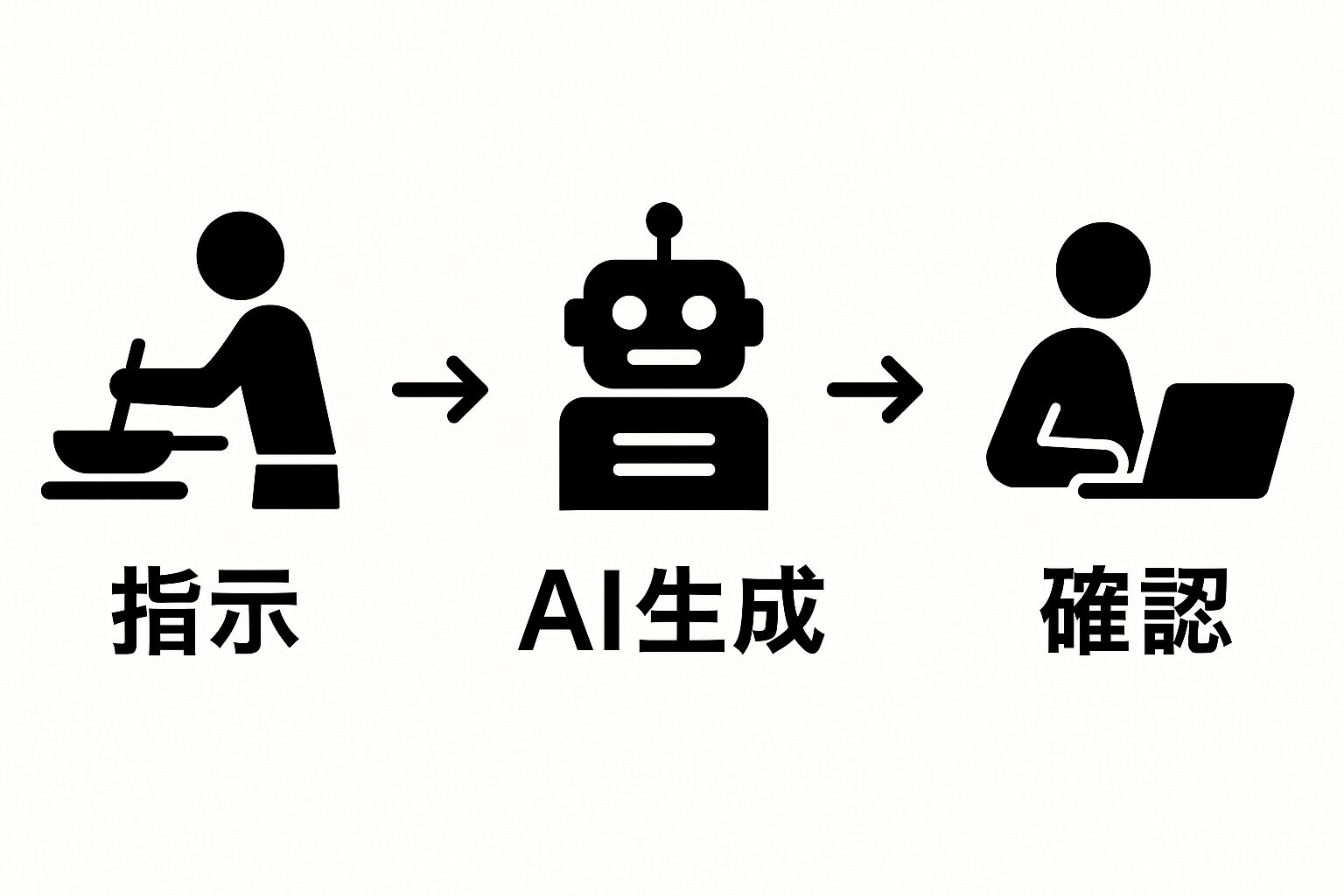

バイブコーディングとは、AIに自然言語で指示を出すだけで、コードの生成・修正・テストまで行ってくれる新しい開発手法です。

2025年にOpenAIのアンドレイ・カーパシー氏が提唱し、海外の開発現場で急速に広まりました。

雰囲気やノリを意味する「Vibe」を軸にコーディングするのが特徴で、専門知識がなくても開発できるのが魅力です。今、世界が注目する次世代のコーディング手法となっています。

プログラミング初心者こそ試すべき!バイブコーディングがもたらすメリット3つ

プログラミング初心者・未経験者こそ、「バイブコーダー」を目指す理由は以下の3つです。

- 自然言語でプログラミングができる

- ながら作業で開発できる

- ノースキルでも稼げるようになる

ひとつずつ見ていきましょう。

メリット1:自然言語でプログラミングができる

バイブコーディング最大の魅力は、コードが書けなくても開発が始められる点です。AIに「ボタンを大きくして」「ここにカレンダー機能をつけて」などと普段の言葉で伝えるだけで、自動的にコードを生成・実行してくれます。

たとえば、背景を青にしたい場合、「背景を青にして」とチャットで伝えるだけ。従来のようにHTMLやCSSを覚える必要はありません。このように自然言語を使えることで、初心者でもプログラミングの“とっつきにくさ”を感じず、誰でも開発に挑戦できます。

メリット2:ながら作業で開発できる

バイブコーディングは、忙しい人でも開発に挑戦しやすいスタイルとなっています。なぜなら、AIがコードの作成・修正・テストまで自動で進めてくれるため、指示を出すだけであとは待つだけという作業が基本になるからです。

朝の家事中に指示を出して夜に帰宅して進捗を確認するだけで、簡単なアプリが完成していることもあります。

特に本業で忙しい会社員や育児中の方にとって、集中してPCに向かう時間がなくても開発できるのは大きな利点です。

時間の制約を受けにくい開発スタイルとして、副業にもぴったりといえるでしょう。

メリット3:ノースキルでも稼げるようになる

バイブコーディングは、技術ゼロでも収益化が狙える新しい選択肢です。

理由は、AIの力でサービスやアプリを短期間で作成・公開できるため、自分のアイデアをすぐに形にしてリリースできるからです。

たとえば、簡単なポイントサイトや予約管理アプリなども、ノーコードツールと組み合わせれば数日で完成。少額課金で公開し、収益を得る人も増えています。

MVP(最小限の製品)を素早く試せるため、失敗のリスクも小さく、初心者が気軽に副業に挑戦できます。

「スキルがないから無理」と感じていた人こそ、ぜひ一度試してみてください。

『デジタル・マーケティング超入門』の著者が

「Web集客の仕組み」で売上を創ります

今日から始めるバイブコーディング完全ガイド【5ステップで解説】

「バイブコーディングが気になるけど、何から始めればいいのかわからない」そんな人のために、初心者でも迷わず実践できる5ステップを用意しました。

必要なのは、難しい知識ではなく「やってみたい」という気持ちだけです。このガイドに沿って進めれば、誰でも今日から開発を始められます。

ステップ①:バイブコーディングをするツールを決める

最初にすべきことは、自分に合ったバイブコーディングツールを選ぶことです。

なぜなら、操作のしやすさや開発スタイルはツールによって異なり、自分に合ったものを選ぶと学習のハードルが一気に下がるからです。

たとえば、初心者にはチャット形式で使える「WindSurf」や「Claude Code」、コマンド操作に慣れている人には「GeminiCLI」がおすすめです。

これらのツールはどれも無料で使えるので、気軽に試しながら、自分にしっくりくるものを見つけてみてください。

最初の一歩を気軽に踏み出すことが、継続のポイントになります。

おすすめバイブコーディングツール①:WindSurf|自然言語での本格開発が可能な次世代IDE

「WindSurf」は、Codeium社が開発したVisual Studio Codeベースの次世代IDE(統合開発環境)です。このツールの特徴は、自然言語での指示に対してAIがプロジェクト全体を理解し、複雑な修正にも自動で対応してくれるところ。

たとえば「この部分にチャートを追加して」といった指示だけで、関連するファイルに必要なコードが自動挿入される仕組みです。チャット形式の「ペアプロUI」を搭載しており、AIと会話しながら進められるため、開発初心者でも安心です。

日本語にも対応しており、実装ミスの修正やロールバックもワンクリックで行えるので、快適な開発体験が実現できます。

おすすめバイブコーディングツール②:GeminiCLI|文脈理解に強いCLIベースのAIツール

「GeminiCLI」は、Googleの「Gemini 2.5 Pro」モデルを搭載した、コマンドライン操作に特化したバイブコーディングツールです。このツールの最大の強みは、長文の指示や複雑な依頼にも的確に対応できる、深い文脈理解力にあります。

たとえば、「ユーザー認証機能にOAuthを追加して」と入力するだけで、必要なコードと設定ファイルの修正まで自動で提案してくれます。既存コードの修正やテストも得意で、特に複数ファイルにまたがる開発や保守業務では真価を発揮します。

開発経験がある方にはとても使いやすく、外部APIとの連携もスムーズです。

おすすめバイブコーディングツール③:Claude Code|直感的な対話型コーディングに強い

「Claude Code」は、会話形式の開発に特化したAnthropic社のバイブコーディングツールです。最大の特長は、初心者でも使いやすい親しみやすさと、自然な日本語に対する柔軟な応答力。

「この部分をもっと見やすくしたい」と伝えるだけで、レイアウト変更やスタイル調整を提案してくれます。リアルタイムでのエラー修正やフィードバックも可能で、「何をどうすればいいかわからない」と悩むことが少なくなります。

教育現場やセキュアな開発環境にも適しており、まずは会話から試してみたいという方には最適です。

ステップ②:何を開発するか決める【目的設定】

ツールを決めたら、次にやるべきことは「何を作るのか」をはっきりさせることです。目的が明確だと、AIへの指示もブレなくなり、期待通りのコードを出力してくれる確率がグッと高まります。

- 副業に使いたいのでポイント還元アプリを作りたい

- おしゃれな自己紹介サイトをポートフォリオとして使いたい

- 勉強の集中を助けるタイマー付きアプリ

- 子育て中に使える買い物メモアプリ など

方向性を定める際はAIに相談してみましょう。そうすることで、スムーズに理想のアウトプットへとつながります。

ステップ③:ChatGPTでプロンプトを作る

何を作るかが決まったら、それを具体的にAIに伝える「プロンプト作成」が次のステップです。

プロンプトとは、AIに対する“指示文”のこと。内容が明確であればあるほど、AIの出力も精度が高くなります。

AIが理解しやすい言葉と、人間が理解しやすい言葉には乖離があります。そこを埋めるためにも「AIにプロンプトを作ってもらう(プロンプトジェネレート)ことが大切です。

要件が複雑な場合は、「ログイン機能だけ」「データ保存部分だけ」など、小分けにしてAIに指示を出すのがコツです。

このステップを丁寧に行えば、思い描いたアイデアが現実になるスピードがぐんと早まります。

ステップ④:対話を通して理想のアプリ・サイトを開発する

プロンプトをもとにAIと対話を始めたら、開発は一気に現実味を帯びてきます。

最初は「とにかく動くもの(プロトタイプ)」を作るつもりで、シンプルな形から始めるのがポイントです。

たとえば、「まずはデータを保存して表示するところまで」など、段階的に組み立てていきましょう。

途中でエラーが出たり、思った動きと違う場合もありますが、すぐにAIに「どうして?」「こうしたい」と聞けば、その場で提案や修正がもらえます。

このやり取りの繰り返しこそが、バイブコーディングの最大の魅力です。対話を重ねながら、自分だけのアプリを形にしていきましょう。

ステップ⑤:デプロイする

アプリが完成したら、いよいよインターネット上に公開する「デプロイ」の工程に進みます。

初心者におすすめなのが、VercelやRenderなどの無料で使えるデプロイサービスです。GitHubにコードをアップしておけば、数クリックでURLが発行され、世界中からアクセス可能になります。

公開後は、家族や友人に見てもらったり、SNSでシェアして反応を得るのも良い体験です。

ただし、AIが自動で書いたコードには構造やセキュリティ面での不安もあるため、コードレビューや修正の機会を設けることが大切です。

見た目が動いていても、長く使うことを考えるなら、人による最終チェックは欠かせません。

バイブコーディングを成功させるためのコツ3つ

バイブコーディングは直感的で手軽な反面、「うまく活用できない」と感じる人もいます。

その理由の多くは、「使い方に慣れていない」「途中で詰まってしまう」など、ちょっとした工夫不足です。

ここでは、初心者がつまずきやすい点を踏まえながら、成功率を上げる3つの実践的なコツを紹介します。

コツ①:対話を重ねて完成を目指す

AIとのやり取りは、1回で完璧な結果を求めるものではありません。「まずは動くもの」を作り、そこから何度も指示を出して少しずつ理想に近づけていくことが成功のカギです。

具体的な修正を一つずつ依頼していくと、完成度がどんどん上がっていきます。人と同じで、AIも会話を重ねることで理解が深まり、出力の精度が良くなっていきます。焦らずじっくり対話を続けることが、理想のアプリを作る近道です。

コツ②:エラーや不明点はすぐにAIに聞く

開発中にエラーが出たり、分からないことが出てくるのは当たり前です。大切なのは、それを放置せず「なぜ?どうして?」とすぐにAIに聞く習慣を持つことです。

「このコードの何が間違ってる?」「この関数が動かない理由は?」と尋ねるだけで、原因や解決策を丁寧に教えてくれます。AIはあなたのパートナーです。遠慮せず何度でも質問して、自分のペースで学びながら進めましょう。

わからないことを積極的に聞くことこそ、初心者にとって一番効率的な学習方法です。

コツ③:簡単なアプリから開発し始める

最初に高機能なアプリを作ろうとすると、途中で挫折する可能性が高くなります。だからこそ、ToDoリストやタイマー、電卓など、シンプルで成果が見えやすいものから始めるのが賢い選択です。

「まずは完成させる」「とにかく動くものを作る」ことで、達成感を得て次のステップへ進めます。小さな成功体験が、自信と継続のモチベーションにつながるのです。最初は簡単なアプリで十分。少しずつ難易度を上げていくことが、無理なくスキルを伸ばすコツです。

まとめ

バイブコーディングは、コードが書けなくても「自分の言葉」でAIに指示を出すだけで開発が進められる、新しい時代のプログラミングスタイルです。

成功させるためには、完璧を求めずに試しながら進めること、わからないことをすぐにAIに聞く姿勢、そして簡単なアプリから始めることがポイントです。

「何か手軽に作ってみたい」と思っているなら、今こそバイブコーディングに挑戦してみてください。

バイブコーダーになって、あなたの可能性を大きく広げていきましょう。

株式会社 吉和の森

株式会社 吉和の森